Parmi ces micro-organismes, certaines amibes libres, et notamment Naegleria fowleri, peuvent représenter un danger sanitaire. Bien que les cas soient extrêmement rares, la gravité de l'infection qu'elles peuvent provoquer - la méningo-encéphalite amibienne primitive - impose une vigilance accrue. La Guadeloupe a été confrontée à ce risque de manière tragique en 2008, avec un cas mortel survenu à la suite d'une baignade dans une source chaude.

Depuis cette date, l'Agence de Santé, pilote un programme de surveillance environnementale spécifique aux sources chaudes. Chaque année, plusieurs campagnes de prélèvements et d'analyses sont réalisées en partenariat avec l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Ces actions permettent de détecter la présence éventuelle d'amibes libres, d'informer la personne responsable de la baignade et d'adapter les mesures de prévention et d'information du public.

En cas de détection de Naegleria fowleri ou de situation à risque, des mesures spécifiques, allant jusqu'à des interdictions temporaires d'accès aux sites, peuvent être recommandées par l'ARS en lien avec les communes concernées.

Afin de protéger les usagers, l'ARS veille à une surveillance régulière de la qualité microbiologique de ces eaux et diffuse des recommandations adaptées.

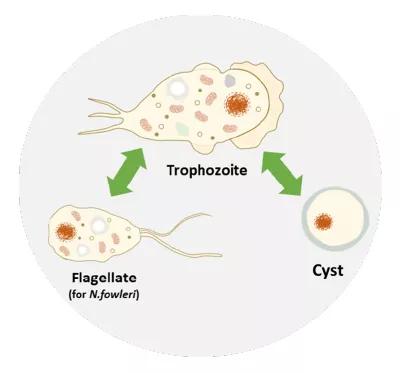

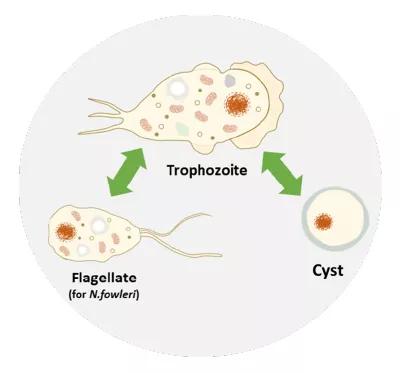

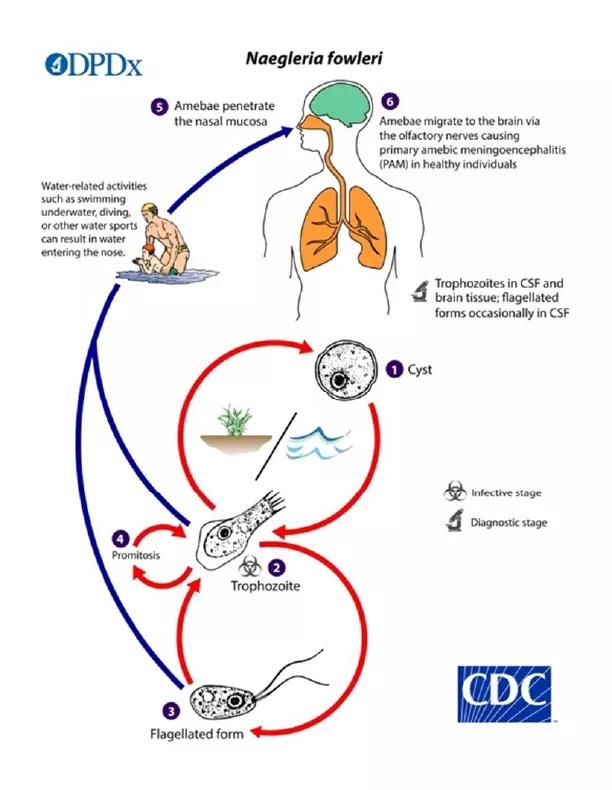

Naegleria fowleri est une amibe libre thermophile que l'on retrouve dans les eaux douces chaudes. Elle existe sous trois formes : le trophozoïte, forme active et mobile ; le kyste, forme de résistance, qui lui permet de survivre lorsque les conditions sont défavorables (manque de nourriture, dessèchement, variations de température, désinfection) ; et une forme flagellée, transitoire, qui apparait lorsque l'amibe est placée dans une eau pauvre en nutriments.

Le risque sanitaire lié à N. fowleri est très rare mais extrêmement grave. Cette amibe est responsable de la méningo-encéphalite amibienne primitive (MEAP), une infection foudroyante du système nerveux central. La contamination ne survient pas par ingestion d'eau mais par la voie nasale : l'amibe remonte le nerf olfactif jusqu'au cerveau, généralement à la suite d'un plongeon, d'une immersion brutale ou d'un lavage nasal avec de l'eau contaminée.

Les symptômes apparaissent généralement après une incubation d'environ une semaine et débutent de façon brutale. Ils associent de forts maux de tête, une fièvre élevée (39-40 °C), des nausées, des vomissements et une raideur de la nuque, traduisant un syndrome méningé aigu fébrile. L'évolution est fulgurante : en l'espace de 3 à 6 jours, la maladie progresse vers un coma puis le décès dans la grande majorité des cas, avec un taux de mortalité supérieur à 95 %. Le diagnostic repose sur l'examen du liquide céphalo-rachidien (LCR), mais il reste souvent difficile et tardif.

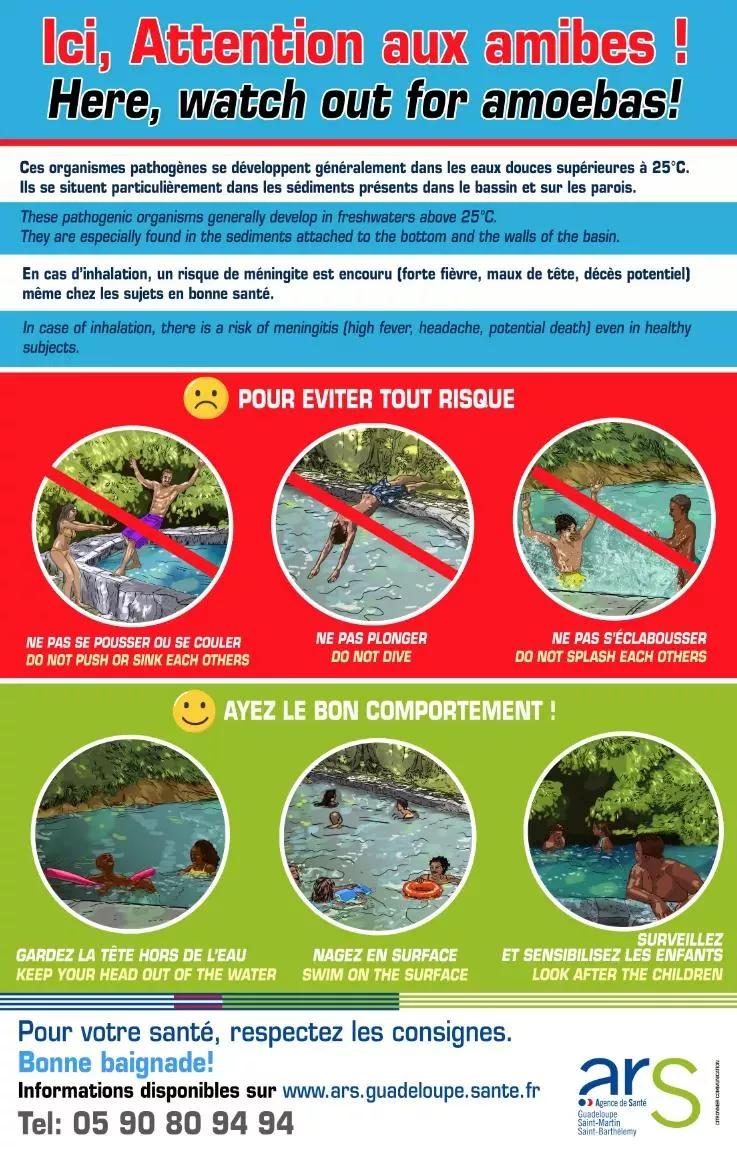

Pour profiter des bassins chauds en toute sécurité, quelques gestes simples sont essentiels. Il est recommandé de ne pas plonger la tête sous l'eau et d'éviter de sauter ou de remuer les sédiments.

N'utilisez jamais l'eau des sources pour des lavages ou rinçages nasaux. Les enfants doivent être particulièrement surveillés : limitez les immersions complètes et préférez les jeux sans éclaboussures.

Si des symptômes inhabituels apparaissent après une baignade (fièvre, maux de tête intenses, raideur de nuque), consultez rapidement un médecin et signalez votre exposition.

Les gestionnaires de sites affichent les consignes : il est important de les respecter pour préserver votre santé et celle des autres.

PANNEAU D'INFORMATION AMIBES